O

![]()

BLUE

TRAVEL No. 27 | OUTUBRO 2005

![]()

TODOS

OS TEXTOS © BLUE TRAVEL | KATYA DELIMBEUF

Victoria

Falls

Cataratas

reais

Dos

‘media’ chegam-nos imagens de um Zimbabwe em convulsão

social, com um Robert Mugabe com tiques de ditador, responsável

pelo isolamento do país. Mas Victoria Falls é uma ilha de

segurança e um sítio à parte nesta antiga colónia

britânica. E nem só do assombroso espectáculo das

cataratas vive o encanto do local. Há gente, olhares e sorrisos

à sua espera para o enriquecerem. E imagens de invulgar beleza

para gravar na memória.

O

som – portentoso - é uma das coisas que não vem na

imagem. Por isso, por muitas fotografias que tenhamos visto das quedas,

nada nos prepara para o estrondo, o assombro de pujança e força

da torrente que cai, em grossas colunas de água, ao mesmo tempo

que o vapor se eleva e que o som se nos grava nos olhos. Estamos em Victoria

Falls, as maiores quedas do mundo em extensão: 1,7 km de um impressionante

espectáculo da natureza, a libertar uns inacreditáveis 550

000 m3 de água por minuto…

Não é difícil perceber porque é que os locais

lhe chamam «Mosi-oa-Tunya» - ‘o fumo que troveja’.

É que esta descarga permanente de água gera colunas de fumo

formadas pelo vapor, que atingem uma altura enorme e pulverizam tudo em

volta. E não é também por acaso que as quedas foram

consideradas Património da Humanidade pela Unesco. Esta invulgar

demonstração de força da natureza é de uma

beleza notável…

Desde que David Livingstone, o explorador da Raínha Vitória,

revelou ao Ocidente a existência das cataratas (baptizadas em honra

da sua Raínha), em 1855, foram cada vez mais as pessoas que vieram

admirá-las. Actualmente, recebem cerca de 300 milhares de visitantes

por ano. Como nós, que fazemos o mesmo.

Vimos pela primeira vez as Cataratas a partir da ponte que é também

a fronteira entre o Zimbabwe e a Zâmbia. Daqui, tem-se vista directa

para as «Main Falls», o troço principal deste impressionante

espectáculo da natureza que se estende por 1700 metros de comprimento.

Ao lado da Catarata do Diabo, lá está o arco-íris

que as imagens imortalizaram como símbolo das Victoria Falls -

entre dois vales, mágico, como no ‘Feiticeiro de Oz’.

Eddie, o nosso guia, vai-nos levando para inúmeros ‘miradouros’,

donde se podem observar as quedas dos mais diversos ângulos. Por

vezes, o ‘spray’ envolve tudo numa névoa, e parece que

estamos em plena paisagem escocesa. Em determinadas zonas, o vapor de

água é tão espesso que chove mesmo, e é preciso

andar de guarda-chuva e oleado.

Eis-nos agora chegados às ‘Main Falls’, o principal troço

das cataratas. Impossível não abrir a boca de pasmo e deslumbramento.

É uma autêntica ‘parede’ de água, a despejar

litros e litros de uma altura de 107 metros, com um rugido, o ‘spray’

a elevar-se quase até ao planalto onde nos encontramos. O fluxo

é imenso, o som poderosíssimo. É uma visão

incrível, e a sensação de energia positiva é

intensa, como se o coração da terra pulsasse aqui –

e todas as baterias se recarregassem, enquanto o vapor de água

se espraia sobre nós, banhando-nos com uma camada de pó

divino – ou água benta. Mas a melhor surpresa estava reservada

para a tarde…

O voo dos anjos

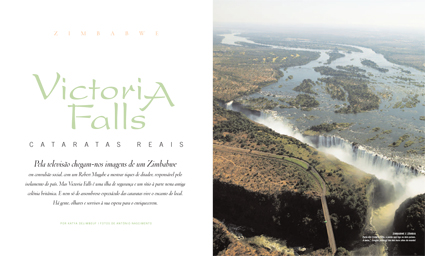

O nome diz tudo. Assim se chama o voo de helicóptero por cima das

cataratas. Vamos ter a última perspectiva das quedas que nos faltava:

do ar. Dentro do helicóptero, de auscultadores nos ouvidos para

isolar o barulho do motor e microfone para podermos comunicar, descolamos…

Daqui de cima a vista é privilegiada. Vê-se a savana seca,

o capim amarelo, dourado pelo sol, centenas de árvores… E

lá vamos nós em direcção às gargantas

das cataratas. O rio está lá em baixo, rodeado por escarpas

íngremes, e o helicóptero faz vôos rasantes por cima

da água…

As ervas agitam-se nas pedras, com a proximidade do aparelho. Mas o ponto

alto da viagem são sem dúvida as cataratas propriamente

ditas. Só daqui se tem a noção da dimensão

das quedas, da imensa cortina de água de 1,7 km. São metros

e metros de esplendor e força. Sobrevoamos as ilhas formadas no

meio do rio Zambeze, vemos elefantes e hipopótamos. A meia hora

passa a voar – literalmente.

E se quiser sentir-se como Karen Blixen e Denys Finch Hatton em «Out

of Africa», pode voar num Tiger Moth, a avioneta de 1933 que lhe

proporciona uma sensação de regresso ao passado. Só

há 250 no mundo, actualmente, dos quais este na Zâmbia (atravessámos

a fronteira porque havia falta de gasolina no Zimbabwe) e outro no Botswana.

O combustível dá para duas horas de voo e a experiência

é inesquecível.

«Dr Livingstone, I presume?»

Regressamos ao hotel, o Stanley & Livingstone, a tempo de ver uma

família de elefantes beber água no bebedouro da planície

em frente aos quartos. Situado numa imensa propriedade privada de 6000

hectares, propícia aos «game drives» (passeios para

ver animais), os quartos do S&L são espaçosos ‘bungalows’

independentes, envolvidos por árvores, jardins e vegetação

frondosa, que têm pela frente uma imensa extensão de savana.

Diariamente, acorda-se com vista para os animais: búfalos, macacos,

elefantes...

E ao entardecer, nada como estar no terraço do seu quarto, a apreciar

as cores do sol a despedir-se, e a calma que desce sobre a savana. O perfeito

envolvimento na natureza é uma das mais-valias deste hotel. Outra

é a decoração, que nos transporta no tempo. O Stanley

& Livingstone é um hotel tipicamente britânico, com móveis

de madeira escura, sofás de tecidos adamascados e dezenas de fotografias

de época nas paredes. Facilmente nos sentimos na época vitoriana

– e que melhor do que isso num sítio como Victoria Falls?

A juntar à comida divina – impossível manter a linha

aqui – a adega, muitíssimo bem recheada, fará as delícias

dos apreciadores (uma pista: tem Petrus…).

Uma aldeia, o Mundo

Uma escola, numa aldeia, no Zimbabwe, em Victoria Falls - chamada Monde

(em francês, ‘o Mundo’). Trezentas crianças, quarenta

numa sala de aula. Têm 4 a 6 anos de idade, estão sentadas

em mesas que não são carteiras, olham-nos com olhos imensos,

esbugalhados, quando entramos. Nas paredes há cartolinas com frases

em Ndebele, a língua local (da segunda tribo do Zimbabwe, a seguir

à maioritária Shona), inglês, matemática…

O professor pergunta-nos se queremos que os meninos cantem o hino…

Sim, porque não? A um tempo, levantam-se todos e começam

a cantar. O sangue gela-se-me (aquece?) nas veias. As vozes destes miúdos,

em coro, trazem lágrimas aos olhos. Olho para os meus companheiros

de viagem, confirmo: estamos todos iguais. Forçamos os sorrisos,

endurecemos os maxilares para não chorar. Não é fácil.

Ao sairmos da sala, os miúdos acorrem à janela, a dizer

adeus. Pedem doces, canetas, qualquer coisa. Apanhada desprevenida, desfaço-me

da minha ferramenta de trabalho, a caneta – com pena apenas de não

ter mais 40 comigo. As mãos estendem-se numa confusão, já

nem sei qual a que corresponde ao menino que pediu a esferográfica

- mas isso tão pouco interessa. Agora, à falta de pluma

para escrever, gravo tudo na memória, até arranjar outra

caneta e pôr tudo no papel. Não é difícil.

As vozes daqueles meninos não me saem da cabeça.

Não pense o leitor que estes momentos - intensos, é certo,

duros, por vezes -, tornam uma viagem mais triste ou deprimente. Seguramente

já passou por alguns e, como sabe, são muitas vezes os pontos

altos para o viajante, ocasiões em que toma contacto com o terreno,

cruza olhos com olhos e daí retira emoção. É

o lado humano destas jornadas - as pessoas que conhecemos e as vivências

com que voltamos - que persiste na memória, com a erosão

do tempo.

A aldeia de Monde é grande, tem um total de 75 casas. Uma estrada

de terra batida separa as cabanas de um lado e de outro, galinhas e cabras

correm livremente pelas ruas. Placas de madeira pregadas nas árvores

a dizer «Bus Stop» indicam paragens de autocarro. Duas tribos

vivem aqui: os Ndebele, e os Nambia, com estilos de vida bastante semelhantes

- distingue-os a construção das cabanas ou o machado tradicional

que os acompanha todos os dias. Os Ndebele são descendentes dos

Zulus e dos N’kose, da África do Sul. Lisa, a filha do chefe

de um povoado, acolhe-nos com apurado sentido de hospitalidade. O pai

está fora, numa reunião de chefes da aldeia, e por isso

é ela que faz as honras da casa. Vivem aqui 14 pessoas, uma família,

repartida por uma dezena de cubatas de argila e tecto de colmo. Lisa tem

18 anos, é uma mulher feita, fala um inglês correctíssimo

e tem uma vida bastante diferente daquilo que é comum na maioria

das aldeias africanas. É quase uma ‘mulher moderna’,

para os padrões locais. Tem o 12º ano (o ‘O Level’),

um curso de ‘catering’ e quer continuar os estudos na Universidade,

para licenciar-se em gestão hoteleira.

As mulheres Ndebele costumam casar por volta dos 20 anos, os homens mais

tarde, perto dos 30. Depois de terem filhos, o homem tem de dar o ‘labola’

à mulher – o dote. Antes, costumava ser em gado, agora pode

ser em dinheiro. Apesar de ter seis irmãos, Lisa só quer

ter dois filhos: «um menino e uma menina». Do mesmo modo,

o chefe pode ter o número de mulheres que quiser, mas o pai de

Lisa só quis uma. ‘Pisi’ é o seu ‘nome de

guerra’ – significa ‘hiena’, e foi-lhe dado por ter

sido um bom guerreiro, na guerra civil. O chefe é também

o curandeiro da aldeia. Trata com ervas «mordeduras de cobra venenosa,

doenças sexualmente transmissíveis, infertilidade e até

cancro», assegura Lisa.

Lisa faz-nos a ‘visita guiada’, e começa pelo seu próprio

quarto. As cubatas são frescas. Há uma divisão para

as raparigas, outra para os rapazes – e todos dormem no mesmo sítio

independentemente do número. A cubata das raparigas só tem

uma janela muito pequenina, «para os namorados não entrarem».

A iluminação faz-se com uma lata de parafina. Também

há uma casa maior no povoado, com janelas grandes - «como

vocês estão habituados», explica Lisa -, para acolher

os viajantes mais aventureiros, que queiram dormir ali e conhecer melhor

o modo de vida local. São habitações simples, com

uma cama e pouco mais.

À frente fica a cozinha, uma cabana grande onde crepita um fogo

em permanência, território das mulheres. É aqui que

as grávidas dão à luz, apesar da fraca ventilação,

porque o local está sempre quente - e é também aqui

que se vem morrer…

Assim como a cozinha é reservada às mulheres, há

um espaço na aldeia para os homens, onde se reúnem para

discutir. Mais adiante, a 500 metros, fica o poço, centro de vida

e peça fundamental na sobrevivência destas pessoas. Ali há

sempre muitas mulheres, a dar à manivela e a encher barris que

depois transportam à cabeça. Este ano ainda é Inverno,

e já a água começa a escassear…

«Não sei como será no verão», confidencia

Lisa, apreensiva.

Quando voltamos, espera-nos o almoço, preparado pelas mulheres.

Comemos o mesmo que eles, ‘sadza’, uma espécie de massa

de pão cru, feita de milho, e vegetais salgados, que se metem no

pão. Come-se com as mãos – o que suscita os risos dos

mais novos, ao verem os ‘estrangeiros’ ajeitarem-se como podem

e lamberem os dedos. Hum… É bom! Dizemos adeus a Lisa e a

toda a família, agradecendo a hospitalidade e o banho de cultura

local. Nem só da visão – magnífica, é

certo – das cataratas vive Victoria Falls. Isto é um pedaço

do verdadeiro Zimbabwe, um pequeno mergulho no país real. Não

falta História ao Zimbabwe, nem tão pouco ligações

a Portugal. Se é verdade que David Livingstone ficaria como aquele

que revelou ao mundo as Victoria Falls - em 1855 - também Serpa

Pinto por lá andou, em 1869, numa expedição ao Zambeze.

O objectivo do nosso administrador colonial era reconhecer o território

e cartografar o interior do continente africano, numa altura em que a

descoberta de ouro tinha já despertado o interesse dos ingleses.

As conexões entre os dois países continuam e remontam a

1890, aquando do ultimato inglês, que se opunha às pretensões

portuguesas de possuir toda a faixa de Angola à contra-costa –

o que incluía o actual Zimbabwe (antiga Rodésia). O nome

‘Rodésia’ vem, aliás, de um imperialista britânico

que tinha em mente uma linha de caminho-de-ferro do Cabo ao Cairo: Cecil

John Rhodes. O braço de ferro entre os dois países foi perdido

por Portugal, e em 1895, a colónia passou a ser designada «África

Central» - da qual a Rodésia do Sul era a parte mais importante,

que incluía ainda a Rodésia do Norte e a Niassalândia.

Quando a Federação se desfez, em 1963, o Reino Unido negou-se

a conceder a independência à Rodésia do Sul, mais

desenvolvida e governada pela minoria branca. Em 1965, esta declarou unilateralmente

a independência, mas só em 1980 o Zimbabwe a viu reconhecida.

Entretanto, o principal problema do país assenta em profundas divisões

raciais que tiveram a sua génese nos anos 20-30, quando leis impediram

os negros de adquirir terra e de aceder a profissões tidas como

nobres. Mais tarde, esta situação teria o reverso da medalha

quando Robert Mugabe, eleito presidente em 1980, incitou à ocupação

de terras dos proprietários brancos, expropriando cerca de 3000

quintas. Em 2002 acontece o descalabro, que só Mugabe não

quis ver: a produção cai, a par do turismo, o país

é sujeito a sanções e expulso da Commonwealth. Hoje,

o Zimbabwe procura reabilitar-se desses anos mais conturbados. Da colonização

inglesa sobram o volante dos carros à direita e os miúdos

que passeiam pela rua de uniforme, no regresso da escola.

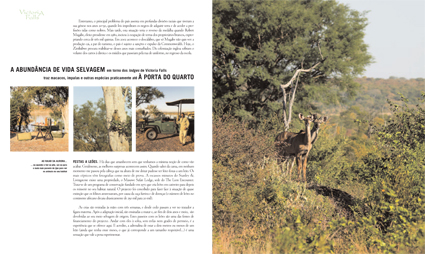

Festas a leões

Há dias que amanhecem sem que tenhamos a mínima noção

de como vão acabar. Geralmente, as melhores surpresas acontecem

assim. Quando hoje saltei da cama, em nenhum momento me passou pela cabeça

que na altura de me deitar pudesse ter feito festas a um leão.

Os mais cépticos têm fotografias como meio de prova. A escassos

minutos do Stanley & Livingstone, existe uma propriedade, o Masuwe

Safari Lodge, sede do «The Lion Encounter». Trata-se de um

programa de conservação fundado em 1972 que cria leões

em cativeiro para depois os reinserir no seu habitat natural. O projecto

foi concebido para fazer face à situação de quase

extinção que os felinos atravessavam, por causa da caça

furtiva e de doenças (o número de leões no continente

africano decaiu drasticamente de 250 000 para 20 000).

As crias são retiradas às mães com três semanas

– e desde cedo vêem no tratador a figura materna. Após

a adaptação inicial, os felinos são ensinados a matar

e, ao fim de dois anos e meio, são devolvidos ao seu meio selvagem

de origem. Estes passeios com os felinos são uma das fontes de

financiamento do projecto. Andar com os leões, à solta,

sem trelas nem grades de permeio, é a experiência que se

oferece aqui. E acredite, a adrenalina de estar a dois metros ou menos

de um leão (ainda que tenha 11 meses, o que já corresponde

a um tamanho respeitável…) é uma sensação

que vale a pena experimentar. Os tratadores fazem o ‘briefing’

de segurança. Uma vara comprida é dada a cada um dos participantes,

para o caso de algo correr mal e os leões investirem na nossa direcção.

Nessa altura, devemos levantar os braços, com o pau, para parecermos

maiores e mais ameaçadores, e soltarmos um grito, com confiança.

«Sobretudo não corram nem mostrem medo, porque eles sentem

isso». Trocamos olhares de dúvida, franzimos sobrancelhas…

Se calhar isto não foi lá grande ideia, penso para com os

meus botões…

«Não se aproximem pela frente, porque eles interpretarão

isso como um ataque, e não lhes façam festas no focinho

ou nas orelhas, porque eles não gostam. Também não

se ajoelhem ao pé deles nem se baixem demasiado, porque eles poderão

interpretar isso como sinal de fraqueza e atacar. Preparados?» Risos

nervosos. Dois leões são soltos, e caminham agora livremente,

pelo mato, à nossa frente e no meio de nós. Há sempre

uma pessoa com uma carabina, por motivos de segurança. «Vamos

até ao rio brincar», diz o tratador. Os leões detêm-se

numa árvore, aguçam as garras. Depois, caminhamos em direcção

do rio. Os animais brincam um com o outro, bebem água, aproximam-se.

Chega a hora da verdade. Um leão deita-se no capim e o tratador

pergunta: «Quem é que quer fazer festas?» Vamos lá.

«Aproxime-se com confiança!». Dou a volta por trás

do animal, passo-lhe a vara pela frente do focinho, e finalmente…

a mão no lombo. Incrível…! É uma sensação

quase impossível de descrever…

Depois de tanta adrenalina, descarregamos a tensão num agradável

passeio de barco pelo Zambeze, para ver o sol pôr-se no rio. À

noite, espera-nos um jantar tradicional no ‘Boma’, o restaurante

do Victoria Falls Safari Lodge, com comida típica, cantares e danças

locais. Um ‘boma’, no Zimbabwe, como no Sul de África,

é um espaço ao ar livre com fogo no centro, à volta

do qual se come.

O restaurante é um pouco turístico para o nosso gosto, mas

vale por três motivos: pela comida, que inclui iguarias como cauda

de crocodilo, bife de impala, javali, ou ‘mopani worms’ (isso

mesmo, minhocas vendidas a peso de ouro em Paris, que dão direito

a certificado aos destemidos que as conseguirem comer). Pelas danças

e os cânticos – que a dada altura, têm a virtude de pôr

um djambé no colo de cada conviva, dando origem a uma grande festa,

com todos a tocar. Pelos artesãos que ali se encontram e…

pelo feiticeiro. Um feiticeiro de penas na cabeça e à cintura,

com uma ‘cabaninha’ para a qual entramos, onde lê a sina

atirando ossos. A consulta custa um dólar e não dura mais

de cinco minutos. Como jornalista que se preze tem de experimentar para

poder contar, lá entrei no cubículo do ‘shaman’.

O que é ele disse? Também não podem querer saber

tudo…

|||||||||||||||||||||||||||||||||

TODOS OS TEXTOS

© KATYA DELIMBEUF

[ NOTAS

CURRICULARES ] [ CONTACTOS

]